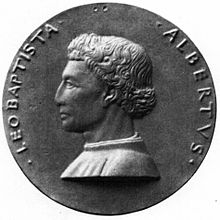

LEON BATTISTA ALBERTI - IN APPUNTO

Leon Battista Alberti - (1404-1472)

Nel Quattrocento, in pieno Rinascimento nascono molti scrittori che, nonostante l'uso della lingua volgare, partecipano al comune clima spirituale dell'epoca. Leon Battista Alberti è l'esempio migliore di questo tipo di scrittore. Pur non essendo un vero e proprio umanista, egli fu un uomo colto che seppe interpretare il nuovo spirito dell'epoca.

Nato a Genova, studiò a Venezia, a Padova e a Bologna; latino, greco, diritto canonico e matematica. Visse per lo più a Roma con qualche puntata a Firenze.

La sua personalità è spesso paragonata a quella di Leonardo da Vinci, poiché, egli fu, oltre che scrittore e letterato, architetto, archeologo, matematico e studioso d'arte. Fu inoltre un uomo volitivo che seppe reagire alle avversità.

Le sue prime opere furono scritte in latino, le principali sono: una commedia autobiografica Philodoxus e dieci libri dei dialoghi sarcastici e moralistici delle Intercoenales, nei quali si può assistere al passaggio del suo iniziale pessimismo alla fiducia nelle capacità dell'uomo. Inoltre il Momus o del Principe - tratta le vicende umane, soprattutto per evidenziare la doppiezza dell'uomo e la sua capacità di mentire immoralmente. Momo è un semi-dio in lotta con gli dei, qui di seguito si presenta un breve estratto: tratto da Momo, pag. 13 Feltrinelli editore, 2004

Libro primo

Mi meravigliavo ogni volta che mi capitava di notare, nel trascorrer la vita in mezzo a noi umili mortali, una qualche discordanza d'opinioni o incostanza nei giudizi: ma da quando ho preso ad osservare più accuratamente gli stessi dèi massimi, a cui è attribuita ogni lode di saggezza, ho smesso di stupire per le inezie umane. Ho infatti scoperto tra di loro una diversità di tendenze e di caratteri che ha quasi dell'incredibile. Alcuni si danno un contegno grave e severo, alcuni invece sono sempre pronti al riso, alcuni ancora, a loro volta, sono così differenti da tutti gli altri che a mala pena li si potrebbe credere del numero dei celesti. Per quanto tuttavia essi siano fatti a questo modo, con caratteri così discordanti, né tra gli uomini né tra gli dèi se ne può trovare nessuno di natura così singolare e stravagante che non se ne possa riscontrare un altro simile per molti aspetti, fatta eccezione per uno degli dèi, di nome Momo. Si parla di costui come di un tipo dotato di forte spirito di contraddizione, straordinariamente testardo, un gran criticone, rompiscatole, molesto quanto mai: ha imparato ad infastidire e irritare perfino i suoi familiari con le parole e coi fatti, ed è abituato a mettercela tutta perché nessuno che abbia a che fare con lui possa restare senza il volto accigliato e l'animo gonfio d'indignazione. Insomma, Momo è l'unico tra tutti gli dèi che ci prova gusto non solo ad avercela con gli altri uno per uno, ma anche ad essere detestato da tutti in modo incredibile. La tradizione vuole che per la sfrenata insolenza del suo linguaggio sia stato scacciato ed escluso, su richiesta e col consenso di tutti, dall'antico consesso degli dèi del cielo: ma era così potente, nell'inaudita malvagità del suo carattere e con i suoi sinistri artifici, che riuscì a spingere proprio sull'ultima spiaggia tutti gli dèi e tutto il cielo e perfino l'intera macchina dell'universo.

Ho deciso di mettere per iscritto questa storia, perché possa servire ad una vita guidata dalla ragione; ma perché ciò si realizzi più agevolmente, si dovranno prima esaminare cause e modalità della cacciata in esilio di Momo; poi andremo avanti con il resto del racconto, pieno d'imprevisti e ricchissimo per la serietà degli argomenti importanti non meno che per la comicità delle situazioni spassose.

Quando Giove ottimo massimo ebbe messo su questa sua opera meravigliosa, il mondo, desiderando che fosse abbellito al meglio in ogni sua componente, ordinò agli dèi che ciascuno secondo le sue possibilità aggiungesse a quella creazione qualcosa di elegante e di degno. I celesti obbedirono a gara all'ordine di Giove: e così tutti fecero cose diverse - chi l'uomo, chi il bue, chi la casa - tutti ad uno ad uno, eccetto Momo, tirarono fuori qualcosa, dono gradito per Giove. Solo Momo, testardo e arrogante per natura, si vantava che da lui non si sarebbe cavato nulla, ed in mezzo alla comune frenesia degli altri per produrre qualcosa perseverava col massimo piacere nella sua ostinazione. Finalmente, dopo che moltissimi avevano tanto insistito perché avesse più rispetto e considerazione per il favore e l'autorità di Giove, non certo commosso dai loro ripetuti consigli, ma perché non riusciva più a sopportare la nausea per tutti quegli inviti, esortazioni e preghiere, accigliato come sempre esclamò: "Avete vinto, scocciatori! Vi darò soddisfazione piena!". E allora ne escogitò una degna di lui.

Riempì il mondo di cimici, tignole, vesponi, calabroni, scarafaggi e animalacci schifosi del genere, simili a lui. In un primo momento, la cosa fu presa dagli dèi dal lato ridicolo, la si accettò come una trovata scherzosa; ma lui non poteva sopportare che non se ne sentissero indignati, e allora cominciò a vantarsi della sua bella impresa e a criticare con pignoleria i doni altrui, denigrandone gli autori: finì con l'attirarsi ogni giorno di più l'odio di tutti con le sue insolenze.

Tra gli altri celebri artefici celesti godevano di particolare ammirazione per i doni che avevano escogitato Pallade per il bue, Minerva per la casa, Prometeo per l'uomo; vicinissima in graduatoria stava la dea Frode, che sembrava aver avuto una bellissima pensata concedendo agli esseri umani le attrattive femminili, l'arte della finzione, il riso e le lacrime. Mentre, quindi, tutti gli altri dèi portavano in palmo di mano costoro, solo Momo li criticava aspramente: diceva che, certo, il bue era un animale utile, abbastanza adatto ai lavori pesanti, però non aveva gli occhi messi al posto giusto sulla fronte: così, quando andava all'assalto con le corna in avanti, avendo gli occhi fissi a terra non era in grado di colpire il nemico nel punto che voleva: era stata proprio un'incapace la sua creatrice a non mettergli anche un solo occhio in alto, dalle parti delle corna!

La casa, analogamente, diceva che non meritava per niente l'approvazione di cui la circondavano quegli incompetenti degli dèi, poiché di sotto non le era stato applicato un carro con cui poterla trasportare da un quartiere malfamato a una zona più tranquilla. Quanto all'uomo, affermava che era, sì, un qualche cosa di quasi divino: ma la bellezza estetica che si poteva ammirare in lui non era certo un'invenzione del suo creatore, ma era stata fatta a immagine e somiglianza degli dèi.

Le opere volgari di Leon Battista Alberti:

Il Teogenio che tratta una riflessione sul delicato rapporto fra avversità e virtù.

Il dialogo della Tranquillità dell'animo (1443) esprime invece il suo avvicinamento alla filosofia stoica soprattutto di Senaca (non va dimenticato che anche il filosofo stoico aveva scritto un testo con il medesimo titolo); l'interesse per lo stoicismo di Leon Battista Alberti fa anche menzione alla cura dell'anima interpretata come "atarassia" o contemplazione spirituale che si affianca, alla ricerca di una condotta capace di tenere a freno il dolore provocato dalle passioni avverse alla consapevolezza dell'insegnamento cristiano. La filosofia di Leon Battista Alberti si inquadra nella corrente rinascimentale definita anche "pia philosophia" o filosofia religiosa che fa riferimento al neoplatonismo gnostico, oltre che cristiano.

Il De Iciarchia (1470) ed il trattato Della Famiglia (1437-1441), l'autore tratta il tema dell'educazione anche in ambito familiare. La vita coniugale ha il compito di esprime un comportamento domestico ai figli inoltre le sue riflessioni sono molto belle sul tema dell'amicizia. I pregi dell'opera sono tre: 1) il valore letterario 2) un'espressione della personalità e del pensiero dell'autore 3) un documento della vita dell'epoca.

Il libro sull'amicizia era stato presentato dall'Alberti al "certame comunicario" (1441) che egli stesso aveva indetto con lo scopo di provare la validità del volgare.

Le altre opere, di pregio sono connesse con la sua attività di architetto. In particolare il tempio di Rimini, commissionato nel 1450 da Sigismondo Pandolfo Malatesta a Leon Battista Alberti per trasformare la chiesa di San Francesco in un tempio capace di evidenziare gli onori della sua famiglia. Il Tempio di Rimini è un'opera studiata da molti critici dell'arte ed anche architetti che vogliono entrare nel merito delle abilità architettoniche espresse di questo artista rinascimentale. Per la costruzione, di questo monumento-mausoleo egli trasse spunto dall'architettura classica, ma affidandosi anche ad esempi locali, come l'arco di Augusto ed altri interventi che non tenevano più conto delle precedenti strutture ed aperture gotiche - (i lavori per la realizzazione definitiva del tempio affidato all'Alberti, si fermarono comunque nel 1458). E' possibile ammirare che la parte dedicata alla grandezza cavalleresca della famiglia Malatesta di Rimini è affidata soprattutto alla parte centrale. La porta del tempio è sormontata da un frontone triangolare assai sporgente con decorazioni geometriche di marmi colorati. Nella fiancata a destra, sotto grandi arcate, si vedono 7 sarcofagi dedicati alla memorie di illustri poeti e filosofi, tra cui Giorgio Gemisto Pletone (maestro del Malatesta) nonchè importanti scienziati e cittadini riminesi. Entrando, a destra dell'ingresso si vede il sepolcro di Sigismondo Pandolfo Malatesta e nei due medaglioni è raffigurato, con sopra una corona d'alloro e armatura. Proseguendo sul lato destro si possono osservare: la Cappella di San Sigismondo, santo eletto protettore dei guerrieri d'armi; il cui culto si diffuse in Romagna. Il santo tiene con la mano destra lo scettro e con la mano sinistra il globo. Il seggio su cui posa è sostenuto da due elefanti che reggono stemmi malatestiani. La Cella delle reliquie conserva anche una tela del 1451 eseguita dall'artista Piero della Francesca raffigura Sigismondo Pandolfo Malatesta genuflesso davanti a San Sigismondo. Di splendida fattura lignea il crocifisso ad opera di Giotto realizzata probabilmente, per la famiglia Malatesta già a partire dalla chiesa precedente ossia quella di San Francesco e facente parte delle moltissime pitture, indicate da Vasari, con una datazione tra il 1310 ed il 1312.

Altre importanti opere architettoniche in cui si conferma la bravura di Leon Battista Alberti: palazzo Rucellai di Firenze, la facciata di Santa Maria Novella, la chiesa di San Sebastiano e Sant'Andrea a Mantova (iniziata nel 1460, la chiesa venne completata da Luca Fancelli.) e il tempio di San Pancrazio a Firenze, commissionata da Giovanni Rucellai per la ricostruzione della cappella che conserva oggi, un gioiello artistico il "tempietto del Santo Sepolcro" costruito dallo stesso Alberti e rivestito di pregiati marmi intarsiati abilmente. Il "tempietto" riproduce la forma - in scala - del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Attualmente il tempio di San Pancrazio a Firenze ospita anche il museo, dedicato all'artista Marino Marini.

Leon Battista Alberti: - i trattati più famosi:

Della Status, Della pittura e Dell'architettura - Specialmente nel De Pictura (1435) Leon Battista Alberti tratta, per la prima volta, un discorso artistico riferito anche al piano intellettuale del pittore che, oltre a compiere la funzione di bravo artigiano ha la capacità di esprimere un contenuto intellettuale che aspira alla ricerca del bello anche attraverso le arti letterarie e filosofiche. Questo trattato è formato da tre libri principali: Il primo contiene una delle prime trattazioni dirette al pubblico sull'arte prospettica. Nel secondo libro tratta la "circumsriptio" la "compositio" e la "receptio luminum - tre principi che regolano l'arte pittorica.

Scrisse infine i Ludi mathematici ossia la raccolta di studi geometrici, sotto forma di questioni fisiche oltre che geometriche di notevole interesse formativo; il Descripio urbis Romae raccoglie invece, sedici tavole ed i dati alfanumerici relativi al rilievo topografico dell'urbe, eseguito dall'Alberti intorno al 1450 con implicazioni epistemologiche di grande interesse.

------------------------------------------------------------------

Elenco completo opere - IN ORDINE ALFABETICO di Leon Battista Alberti:

Apologhi ed elogi - Cena Familiaris- De Amore - De equo animate (Il cavallo vivo) - De Iciarchia - De Componendis Cifris - Deifira - De lunularum quadratura - De Pictura - De Porcaria coniuratione - De re aedificatoria - De statua - Descriptio Urbis Romae - Ecatonfilea - Elementi di Pittura - Epistola consolatoria - Grammatica della lingua toscana (Grammatichetta vaticana) - Intercoenales - Istorietta amorosa fra Leonora de' Bardi e Ippolito Bondelmonti - Quattro libri della famiglia - Ludi mathematici - Momo o del principe - Naufragus - Philodoxeos fabula -Profugiorum ab ærumna libri III - Sentenze pitagoriche - Sofrona - Theogenius - Uxoria - Villa

----------------------------------------------------------------

Approfondimenti critici:

Garin, Eugenio. L'umanesimo italiano. Filosofia e vita civile nel Rinascimento. Roma-Bari: Laterza, 1990

Borsi Stefano, Momus o del Principe, Leon Battista Alberti i papi, il giubileo, Polistampa 1999

G Ponte, Leon Battista Alberti umanista e scrittore, Geonova Thilgher, 1991

D.Arasse, Alberti e le plaisir de la peinture - propositions de la recherche, "Albertiana, I - 1998

E, Panofsky, Idea, contributo alla storia dell'estetica (1924) Firenze, La Nuova Italia, 1996 p.30 sqq.

Francesco P. Fiore: La Roma di Leon Battista Alberti. Umanisti, architetti e artisti alla scoperta dell'antico nella città del Quattrocento, Skira, Milano 2005

Gabriele Morolli, Leon Battista Alberti. Firenze e la Toscana,Maschietto Editore, Firenze 2006

Rocco Sinisgalli, The New De Pictura - Il Nuovo De Pictura, bilingue italiano-inglese, Edizioni Kappa, Roma 2006

Chiara Bonfiglioli, la fortuna della "philodoxeos fabula" di Leon Battista Alberti, Polistampa, 2014

altri approfondimenti, biblioteca: Fondazione Centro Studi Leon Battista Alberti, Largo XXIV Maggio 11 - 46100 Mantova

Paola Pascucci - aprile 2014 /aminAMundi

RITORNA HOME PAGE